1995년은 486의 끝이요, 펜티엄의 시작인 해였다. 2005년(1993년)에 펜티엄이 발표되었지만, 불행히도 펜티엄급의 성능을 요구하는 환경이 아니었던 탓에 486을 몰아내는 데 실패했다. DOS를 쓰던 시절이라 펜티엄은 그야말로 ‘돼지 목에 진주 목걸이’와 같은 비싼 CPU에 불과했던 것이다. 하지만 그 해 말 윈도 95가 나오면서 사정이 달라졌다. 반쪽짜리긴 해도 32비트 운영체제의 등장이 펜티엄의 보급을 부채질했다.

처음 나온 펜티엄 프로세서는 330만 개의 트랜지스터를 넣었고 60/66MHz로 움직였다. 1995년에는 133MHz까지 작동하는 펜티엄이 나왔다. 486도 비록 끝 무렵이라지만, 만만치 않은 성능으로 업그레이드됐다. 이때 나온 486DX4는 100MHz 클럭에 캐시까지 달았으니 값싸게 높은 성능을 바란 이들을 흡족하게 했다. 어찌됐든 인텔은 펜티엄을 보급하겠다고 486 메인보드에 쓸 수 있는 펜티엄 오버드라이브라는 변종까지 내놓고야 말았다.

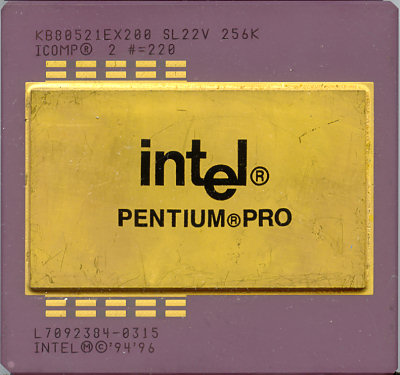

펜티엄과 486DX4가 집안싸움을 하는 동안 인텔의 최대 ‘삽질’로 평가받은 펜티엄프로가 등장한다. 등장 전에는 기대치 게이지가 최대로 차올랐지만, 막상 뚜껑을 열고나자 비실비실한 16비트 성능 때문에 온갖 비난의 삿대질을 다 받아야 했다. 코드명 P6로 알려진 펜티엄프로는 550만개의 트랜지스터, 최대 512KB의 L2 캐시, 133MHz의 클럭, 수퍼스칼라 실행기법 등 순진하게 계산해대던 CPU 코어의 논리 연산에 많은 부분을 손 대 성능을 높였다. 이때 나온 동적 수행이나 추측 수행, 슈퍼 파이프라인 기법은 훗날 인텔 CPU 코어에 응용되는 밑거름이 됐으나 그걸로 끝이었다.

|

|

| |||

75MHz 펜티엄 | 펜티엄프로 | 486 메인보드에서 돌아가는 펜티엄 오버드라이브 |

1996년 호환 CPU의 저항과 견제

잘나가던 486. 하지만 인텔은 펜티엄의 손을 들어주었고 486의 은퇴를 서둘렀다. 486DX4를 더 이상 업그레이드하지 않았다. 펜티엄과 펜티엄프로의 클럭은 1996년 말 200MHz까지 올라가 주력 CPU라는 인상을 남겨 줬다.

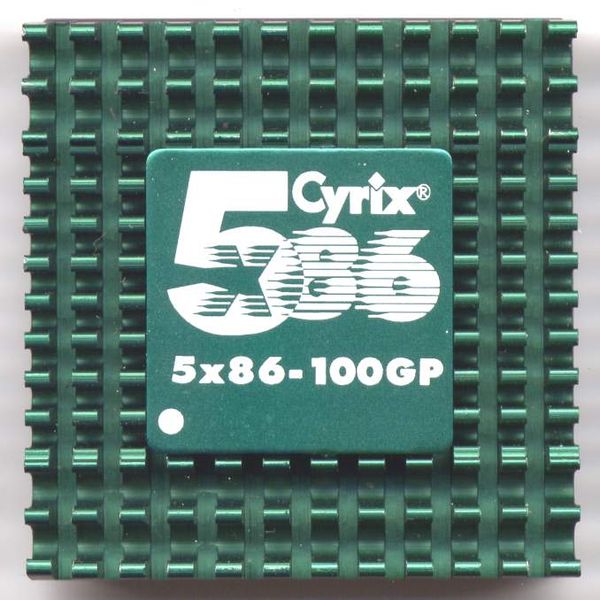

인텔이 집안의 분란을 깔끔하게 정리하자 이번에는 호환 CPU가 등장해 펜티엄에 맞섰다. 사이릭스가 펜티엄 호환 CPU인 6x86을 내놓은 것이다. 펜티엄을 복제하지 않고 100% 호환되는 것으로서 프로그래머가 명령어를 할당해 쓰는 RISC와 CPU 안에 넣은 명령어만 쓰는 CISC의 장점을 모두 가진 특이한 CPU였다. 16KB 1차 캐시를 가졌고 133MHz로 작동했다.

이에 뒤질세라 AMD도 나섰다. 펜티엄과 호환되는 AMD의 K5를 낸 것이다. 430만 개 트랜지스터를 담았고, 16KB의 명령어 캐시는 펜티엄보다 두 배 많았다. 단지 제대로 작동되는 게 별로 없었을 뿐이었다. AMD는 이때부터 CPU 이름을 클럭에서 따지 않고 PR 레이팅으로 지정해 불렀다. 내부 코드 5k85 PR200은 133MHz 클럭의 CPU를 뜻했다.

|

| ||

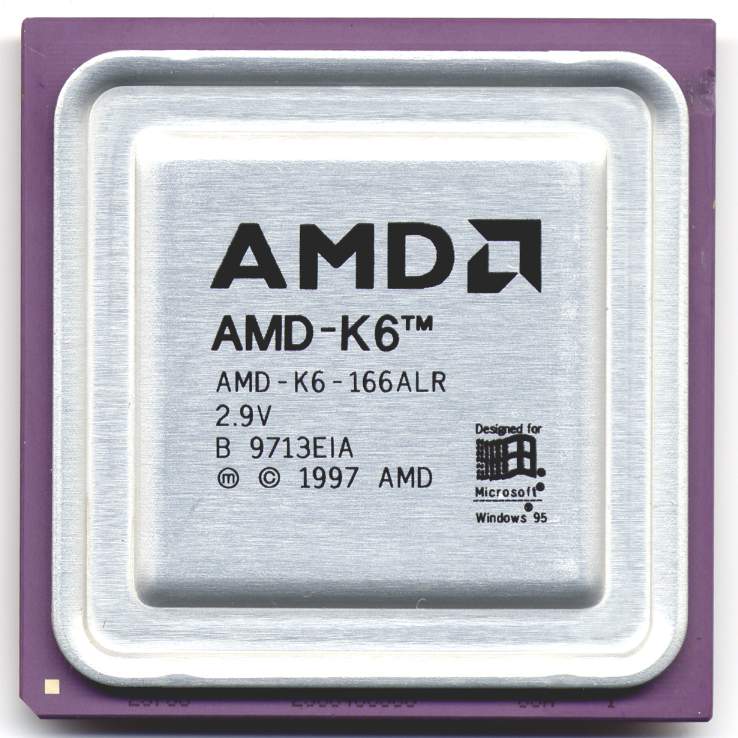

사이릭스 5x86 | AMD K5 PR166 CPU |

1997-1998년 인텔 제국의 역습

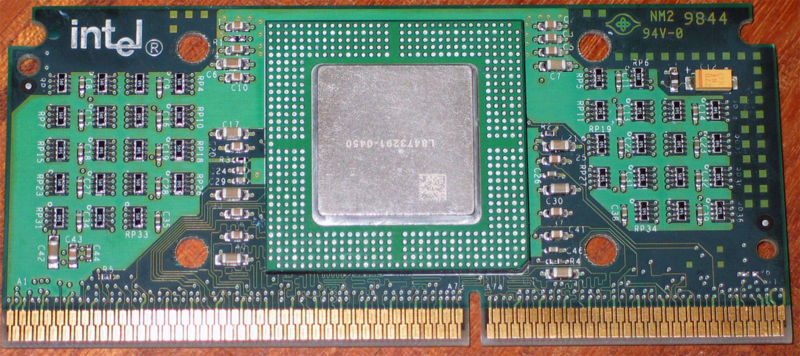

호환 CPU가 나오자 인텔이 변신을 선언했다. 무려 750만 개에 달하는 트랜지스터와 멀티미디어에 강한 MMX 기술을 짬뽕한 카드 형태의 펜티엄 Ⅱ를 내놓은 것이다. CPU와 빠른 캐시 메모리를 싱글 에지 컨택트(single edge contact) 카트리지 안에 담아 처리 속도를 끌어 올렸고 펜티엄프로 P6 코어의 문제였던 16비트 성능을 올려 종전 펜티엄의 뒤를 잇게 했다. 클럭은 233과 266MHz였고 L1 캐시는 32KB, L2는 512KB였다. 카트리지 형태였으므로 이를 쓰려면 종전 펜티엄 메인보드를 모두 바꿔야 했다.

AMD는 K5의 후속인 K6를 내놨다. 넥스트젠이 설계한 Nx686 구조를 AMD가 받아들여 만든 CPU로 K5에 없었던 MMX 명령어가 포함되었다. K6는 펜티엄 2보다 많은 880만개의 트랜지스터를 넣었고 64KB의 L1 캐시만 담았다. 클럭은 166MHz였다.

하지만 펜티엄 Ⅱ나 AMD K6보다 이슈가 된 것은 구형 펜티엄 CPU의 FO 버그였다. 이 버그는 특정 명령어를 CPU에 보냈을 때 시스템이 완전히 멈춰 버리는 심각한 증상을 보였다. PC를 껐다 켜야만 문제가 해결되었으므로 인터넷에 물린 서버에는 치명적이었다. 자라보고 놀란 가슴 솥뚜껑보고 놀란다는 말처럼 3년 전에 펜티엄이 일부 수학 함수를 제대로 처리하지 못해 망신을 샀던 인텔은 FO 버그에 민감하게 반응하면서 마이크로소프트와 함께 운영체제에서 이를 막을 수 있도록 코드를 수정했다.

1998년에는 특별한 기술적 변화 없이 펜티엄 Ⅱ와 AMD K6의 새 모델만 출시되었다.

|

| ||

펜티엄 2 는 카트리지 형태로 모양을 바꿨다. | AMD는 K5를 업그레이드한 K6를 내놨다. |

|

펜티엄 2 출시를 알리는 지면 광고. 마치 SF 영화에서나 나올 법한 무대 의상을 차려입고 미래에서 온 CPU인 것처럼 보이려고 했다. 벽 뒤에 숨어 몰래 훔쳐보는 사람이 흥미로운 이유는 인텔 CPU를 베껴가는 경쟁 회사에 대한 패러디여서 일지도 모른다.

1999년 최장수 브랜드 셀러론 나타나

인텔은 셀러론과 펜티엄 Ⅲ CPU를 같은 해에 내놓는다. 펜티엄 Ⅱ와 거의 같은 코어지만 캐시와 MMX 코어를 빼고 값을 내린 최초의 셀러론(코드명 코빙톤)은 750만 개의 트랜지스터와 266MHz의 클럭을 지녔다. AMD의 K6나 사이릭스의 6x86과 경쟁을 하려고 내놓았지만, 펜티엄 Ⅱ보다 성능이 처졌으므로 게임을 하지 않는 PC에서 쓰기를 바랐다. 셀러론은 지금까지도 코어를 바꿔가면서 인텔의 저가 CPU 모델로 인기를 누리고 있다.

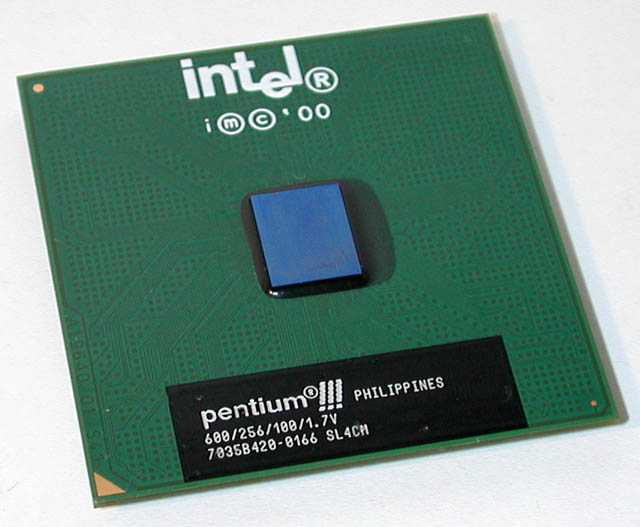

펜티엄 Ⅲ는 0.25미크론의 미세 공정으로 만들기 시작한 CPU다. 처음에는 펜티엄 Ⅱ처럼 카트리지 형태로 나왔다가 얼마 안가 소켓에 바로 꽂도록 바꿨다. 최초 펜티엄 Ⅲ는 32KB 1차 캐시와 512KB L2 캐시를 담았고 MMX와 더불어 SSE라 부르는 70가지 멀티미디어 명령 세트를 새로 더했다. 450MHz와 500MHz 두 가지 클럭의 CPU가 나왔다.

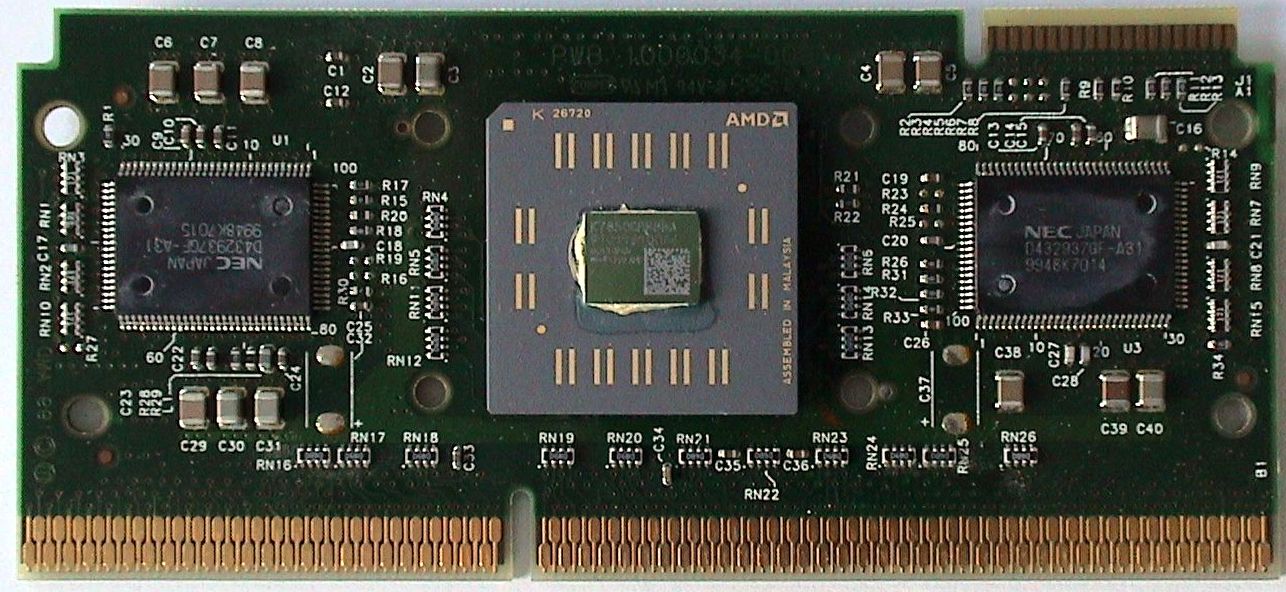

펜티엄 Ⅲ에 대한 AMD의 역습은 만만치 않았다. AMD는 일곱 번째 CPU를 K7이라 부르지 않고 10가지 육상 경기를 뜻하는 데카슬론(decathlon)에서 따온 애슬론(athlon)으로 불렀다. 애슬론은 AMD와 알파 CPU를 만들던 전 DEC 연구원이 함께 만든 CPU다. DEC의 여러 기술 가운데 DDR(double data rate)로 데이터를 두 배의 속도로 주고받는 알파 EV7 버스 구조를 넣어 펜티엄 Ⅲ보다도 빠른 FSB를 갖게 되었다. 또한 확장 MMX와 SSE 명령까지 포함한 인핸스드 3D Now!로 발전시켰다. 애슬론은 128KB의 1차 캐시와 512KB의 2차 캐시, 500MHz의 클럭으로 작동해 인텔의 펜티엄 Ⅲ를 위협하는 존재가 되었다. 하지만 인텔의 못된 점만 따라 배우던 AMD는 애슬론을 카트리지 형태로 만들고 말았다.

|

| ||

초기에 나온 셀러론은 카트리지 형태로 나왔다. | 펜티엄 Ⅲ는 처음에 카트리지로 나왔다가 소켓으로 바뀌었다. |

|

AMD는 애슬론을 소켓으로 만들었다가 카트리지 형태로 바꾸었다. |

2000년 펜티엄 Ⅲ 진급 안 시키고 펜티엄 4로 구조 조정

밀레니엄 버그를 무사히 피한 2000년, 인텔은 펜티엄 Ⅲ를 알리기 위한 멍석도 깔기 전에 펜티엄 4를 출시했다. 펜티엄 4는 트랜지스터를 950만 개밖에 안 넣은 펜티엄 Ⅲ보다 4배 많은 4천200만 개의 트랜지스터를 넣었을 뿐 아니라 1GHz의 벽을 넘긴 CPU였다.

트랜지스터 수나 클럭보다 중요한 것은 펜티엄 4에 들어간 넷버스트 마이크로아키텍처였다. 넷버스트 아키텍처는 20 스테이지 하이퍼 파이프라인 기술과

|

|

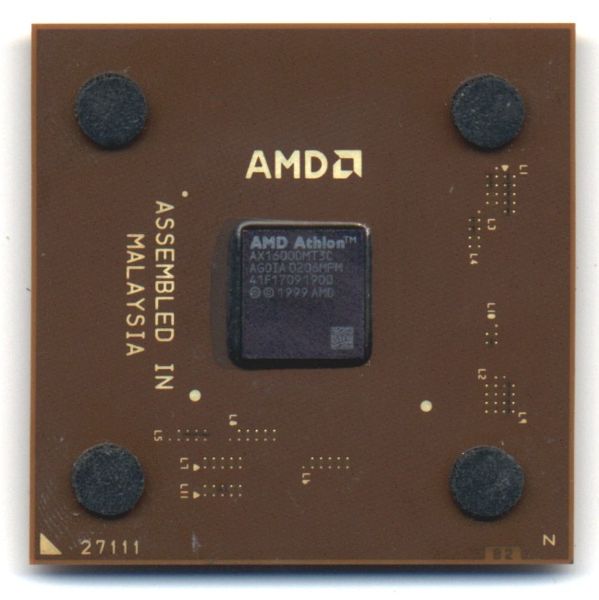

2001-2002년 펜티엄 4를 얕잡아 보기 시작한 AMD의 애슬론 XP 인텔이 펜티엄 Ⅲ에서 펜티엄 4로 판을 갈아엎는 동안 AMD는 펜티엄 4에 대항할 만한 무기로 애슬론 XP를 2001년 10월에 선보인다. 팔로미노라는 코드 이름을 가진 애슬론 XP는 애슬론 이름으로 나온 이후 세 번째 버전으로 모든 SSE 명령과 호환될 뿐 아니라 AMD만의 3D Now!를 발전시킨 3D Now! 프로페셔널을 넣어 효율성을 높였다. 클럭은 1.33GHz과 1.53GHz가 나왔는데, 애슬론 코어가 조금 바뀌는 것만으로도 10%의 성능 향상과 20%의 전력을 절약했다. 덕분에 발열도 줄어들었고, 이를 바탕으로 모바일 애슬론 4도 나오게 됐다. 180나노미터 공정으로 만든 애슬론 XP는 128KB L1 캐시와 256KB L2 캐시, 266MHz FSB, 1.75V의 전압의 스펙으로 채워졌다. 2002년은 월드컵으로 전국이 들끓었지만, CPU 세계는 차분하고 조용했다. 마치 폭풍의 전야처럼.

전세 역전! AMD가 CPU 역사상 가장 큰 사고를 친다. 인텔이 펜티엄 4의 클럭과 열, 소음 같은 자질구레한 문제로 머리를 싸매고 고민하는 사이에 AMD는 데스크탑용 64비트 CPU ‘애슬론 64’로 인텔의 뒤통수를 때렸다. 애슬론 64는 AMD의 여덟 번째 애슬론 세대로 종전 애슬론 K7의 뒤를 이어가는 K8 프로젝트에 따라 생겨났다. 애슬론 64는 AMD 64로 이름 붙인 64비트 메모리 관리 기술을 넣은 CPU로 클로 해머(애슬론 64)와 슬레지 해머(애슬론 64 FX)라는 코드 이름의 두 가지 코어로 나왔다. 각 코어는 940(애슬론 64 FX)과 754(애슬론 64)라는 다른 소켓을 썼지만, 둘 다 실리콘 위에 바로 회로를 덧씌우는 130나노미터 SOI 공정으로 만들어 제조 단계와 비용을 줄였다. 이때 만들어진 애슬론 64는 128KB의 1차 캐시에 1MB의 2차 캐시를 채웠고, 3D Now!와 SSE, SSE 2 등 필요한 명령어 세트를 빠짐없이 갖췄다. AMD 64는 메모리 컨트롤러를 CPU 안에 넣었는데, 이듬해 램과 CPU 사이에서 동맥경화를 일으켰던 FSB를 없애고 넣은 하이퍼 트랜스포트 버스 덕분에 시스템의 성능을 높이게 됐다.

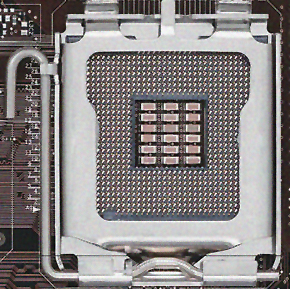

AMD가 64비트로 선수를 치고 나오자 인텔도 부랴부랴 64비트 기술을 내놓는다. 서버용으로 만들어 2003년에 발표한 IA-32 아키텍처를 데스크탑에 맞게 손질해 IA-32E로 내놓았다가 2004년 봄 인텔 개발자 포럼 이후에 ‘EM64T’라는 이름으로 바꾸게 된다. 펜티엄 4에 EM64T를 넣기 시작했지만, AMD의 뒷북이라는 비아냥에 자존심만 상했다. 인텔은 CPU 다이에 붙어 있던 핀을 없앤 LGA 775 소켓을 선보였고, 90nm 공정으로 만든 프레스캇 코어의 펜티엄 4를 출시했다.

64비트에 뒤진 자존심을 되갚기 위해 인텔이 고른 것은 듀얼 코어였다. AMD보다 딱 두 달 앞서 듀얼 코어 펜티엄 D를 인텔 개발자 포럼에서 내놓은 것이다. 그 뒤에 AMD 애슬론 64 X2가 컴퓨텍스에 나오면서 멀티 코어 CPU 시장에서 AMD와 인텔이 제대로 한판 붙기 시작했다. 90나노미터 공정으로 만든 펜티엄 D는 코어당 1MB의 L2 캐시를 넣은 64비트 CPU다. 인텔은 펜티엄 D를 내면서 듀얼 코어처럼 흉내만 냈던 하이퍼스레딩을 없앴다. FSB는 800MHz, 클럭은 2.66GHz에서 출발했다. AMD도 90나노 공정으로 애슬론 64 X2를 만들었고 코어 당 1MB의 L2 캐시를 넣었다. 클럭은 2.2GHz부터 시작했고, 하이퍼 트랜스포트 속도를 1GHz까지 올렸다.

AMD에 비교되는 것만으로 살짝 자존심에 금이 간 인텔이 듀얼 코어 CPU를 먼저 내놓기는 했지만, 의기양양하게 팔짱끼고 있을 때가 아니었다. 열과 소음, 큰 소비 전력 때문에 말 많고 탈 많던 펜티엄 4 코어를 두 개 붙여 듀얼 코어를 내놨으니 연일 각종 매체와 인터넷은 호사가들의 손방정으로 시끌시끌했다. 때문에 지난 여름, 인텔은 펜티엄 4의 전성시대를 열었던 넷버스트 마이크로 아키텍처 대신 노트북용 저전력 고성능의 펜티엄 M 코어와 넷버스트의 장점을 섞은 ‘코어 마이크로 아키텍처’를 만들어 새 64비트 듀얼 코어 CPU, 코어 2 듀오를 내놓는다. 콘로라는 코드명으로 준비해온 코어 2 듀오는 성능에서 가장 뛰어난 AMD의 애슬론 64와 애슬론 FX CPU를 모두 압도했다. 65나노미터 공정으로 생산되는 코어 2 듀오는 65W의 낮은 전력과 1.86GHz(E6300)로 작동해도 종전 펜티엄 D보다 개선된 처리 기술을 갖고 있어 더 빨랐다. 쓸데없이 늘렸던 파이프라인의 스테이지를 20개로 줄이고 CPU 안에서 명령어의 단계를 줄이고 메모리를 효율적으로 관리하게끔 손 본 것이 효험을 본 것이다. FSB는 1,066MHz으로 끌어 올렸고, 두 개의 코어가 L2 캐시를 공유해 필요한 만큼 가져다 쓰도록 만들어 캐시 부족으로 생기는 문제도 없앴다. 지금도 AMD의 애슬론 64 X2와 인텔 코어 2 듀오가 데스크탑 듀얼 코어 CPU의 자존심을 걸고 진검승부를 벌이는 중이다.

| |||||||||||||||||||||||||||

저장장치 디스켓 퇴장과 하드디스크 고용량화, 플래시 메모리의 위협 하드디스크는 지금도 쓰고 있지만, 플로피 디스크 드라이브는 그 맥이 끊겼다. 일부 PC에 달려 있지만 디스켓을 거의 쓰지 않는 요즘은 형식적으로나마 달려 있는 게 대부분이다. 플로피 디스켓이 사라진 이유는 용량이 적고 쓰기 불편하고 불안해서다. 반면 하드디스크는 제자리를 지키고 있다. 곳간이 넉넉해야 가을걷이한 곡식을 많이 담아 두듯이 하드디스크도 많은 데이터를 담을 수 있는 기술로 공간을 넓혀 온 것이 생존의 비결이었다. 지금은 플래시 메모리로 만든 저장 장치들의 도전을 받지만, 하드디스크는 넓은 공간과 안전한 데이터 보관을 무기로 살아남을 태세다. 하드디스크의 용량 증가와 전송 인터페이스의 발전을 보면 어떤 변화를 겪었는지 쉽게 알 수 있을 것이다. 1995-1996년 2GB 대용량 하드디스크가 나오다 지금은 플로피 디스크 드라이브를 찾아보기도 힘들지만 이때는 하드디스크를 찾아보는 게 어려웠다. 그만큼 5.25인치와 3.5인치 드라이브를 더 중용해 썼다. 하드디스크는 최대 용량이 1GB를 막 넘길 때였는데, 1.44MB를 담은 3.5인치 디스켓 644장을 담을 정도였으므로 1GB도 엄청 많은 양이었다. 1996년에도 플로피 드라이브는 계속 쓰였다. 하드디스크의 용량이 2GB를 넘어 최대 2.5GB까지 늘어났다. 하지만 1996년에는 개선된 하드디스크의 전송 인터페이스가 나왔다. EIDE, 고속 ATA, 고속 IDE, 울트라 ATA 등 여러 이름으로 불린 ATA 2가 나와 데이터 전송속도를 초당 16.6MB까지 끌어올렸다.

5.25인치 플로피 드라이브가 종적을 감췄다. 3.5인치에 비해 디스켓이 컸고 관리가 힘들었지만 데이터가 많아 계속 쓰였는데, 디스켓의 수요가 줄다보니 조립비용만 깎아먹는 애물단지로 여겨졌다. 하드디스크의 용량은 지난해보다 두 배 뻥튀기 된 4.3GB까지 나왔다. 또한 하드디스크의 데이터를 감시하는 S.M.A.R.T(self monitoring analysis and reporting technology)가 나오기도 했다. 하지만 1997년 말 IBM이 거대 자기 저항(giant magneto resistive) 방식의 16GB 하드디스크를, 퀀텀이 18GB가 넘는 하드디스크를 내놓으면서 용량의 부쩍 늘어난다. 이처럼 저장 공간이 늘어난 하드디스크를 1998년에 구하기는 어려웠다. 너무 비싸 시중에서 쉽게 구할만한 물건이 아니었던 것이다. 또한 하드디스크 최대 용량을 8GB까지만 알아챘기 때문에, 그 이상을 한 파티션으로 묶으려면 따로 유틸리티를 써야 했다. 전송 속도가 빨라진 것은 이 무렵이다. ATA-4, 울트라 ATA/33으로 부르던 하드디스크 전송 규격이 나와 초당 33MB의 데이터를 주고받게 되었다. 플로피의 저장 용량을 뛰어 넘는 100MB의 집(zip)드라이브도 선을 보였다.

1999년 원님이 된 윈도 98과 그 덕에 나팔 분 하드디스크 파티션을 나누지 않고도 알아채는 하드디스크 공간이 커진 윈도 98 때문에 하드디스크의 용량이 부쩍 늘어난다. 특히 SCSI 하드디스크는 최대 32GB까지 늘었고 일반 IDE 하드디스크도 20GB까지 채워 나왔다. 또한 울트라 ATA/66이 나와 데이터 전송 속도도 한층 빨라졌다. 이 시점부터 3.5인치 플로피 디스켓의 쓰임새가 줄었다. 플로피 디스켓이 CD보다 비싸게 팔리는 현상이 생기면서 CD를 플로피 대용으로 쓰기 시작한다.

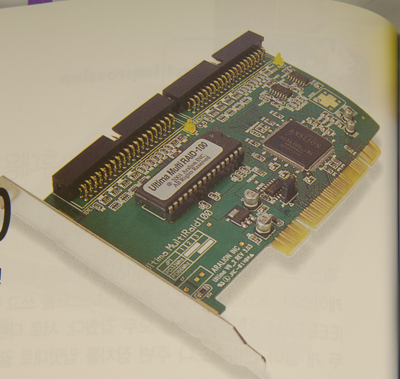

2000-2001년 전송 속도 더 빨라지고, 래이드 기술 선보여 2000년에는 일반 IDE 하드디스크의 용량이 늘었을 뿐 아니라 분당 회전 속도가 평균 7,200으로 올라간다. 파티션 제한 크기인 32GB가 넘는 61.4GB 하드디스크뿐 아니라 하드디스크 캐시 용량도 2MB로 늘어나는 등 성능 개선이 눈에 띄었다. 하지만 이때는 기술보다 빅풋 시리즈로 초창기 하드디스크 시장을 이끌었던 퀀텀이 맥스터에 매각된 일이 더 이슈였다. 이듬해에는 하드디스크 용량 변화는 크지 않았지만, 울트라 ATA/100 덕분에 전송 속도가 한층 빨라졌다. 하드디스크 두 개를 묶어서 더 큰 용량으로 쓸 수 있게 해주는 스트라이프나 원본 하드디스크를 실시간으로 백업하는 미러링 같은 래이드 기술도 이때 등장했다.

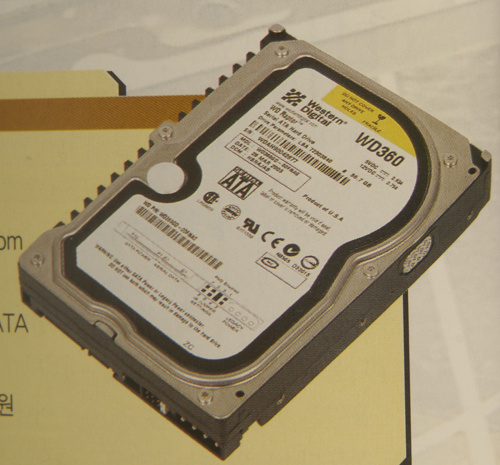

2002년에는 100GB 하드디스크 시대가 열렸고 초당 133MB로 전송하는 울트라 ATA 133도 나왔다. 2003년에는 200GB 벽을 넘어 섰고 시리얼 ATA 하드디스크도 조금씩 나오기 시작했다. 특히 웨스턴 디지털은 분당 1만 번 돌아가는 하드디스크를 내놔 속도전에 불을 댕겼고 IBM을 인수한 히다찌는 250GB를 발표해 용량 확대를 부추겼다. 2004년에는 거의 모든 하드디스크 버퍼가 8MB로 늘었다.

2005-2006 수직자기기록으로 TB 넘보다 1년 전에는 이미 나올만한 기술은 거의 다 나온 까닭에 큰 변화가 없기는 했다. 최대 500GB의 하드디스크가 눈에 띄었고 시리얼 ATA 2가 떠 초당 전송 속도가 300MB까지 빨라졌다. 헤드가 움직이는 가장 짧은 동선에 맞춰 명령의 순서를 재정렬 해주는 NCQ(native command queuing)도 나타났다. 2005년 말 시게이트가 맥스터를 인수해 하드디스크 시장은 시게이트와 웨스턴 디지털, 삼성전자와 히다치 등 4파전으로 좁혀졌다. 올해에는 아직까지 1테라바이트(TB; 1,000GB)의 공간을 지닌 하드디스크는 나오지 않았지만, 플래터의 기록 밀도를 높여 더 많은 정보를 담는 수직자기기록 방식이 나와 TB 시대를 바라보게 되었다. 종전 수평자기기록은 플래터에서 정보를 기록하는 자기 입자가 트랙과 수평을 이뤘지만, 수직자기기록은 자기입자가 트랙 위에 수직으로 서 있어 더 세밀하게 정보를 담는다. 현재 하드디스크 최대 용량은 750GB이다. 이밖에도 하드디스크의 속도를 올리기 위해 플래시 메모리를 넣은 하이브리드 하드디스크와 대용량 플래시 메모리로 만든 SSD 등 하드디스크를 보조하거나 대체할 신기술도 속속 나타나기 시작했다. 비록 플로피 디스켓은 사라졌지만, 그 자리를 USB 드라이브가 대신하고 있다.

| ||||||||||||||||||||||||||||

| 광학 드라이브 CD에서 DVD로 이동, 차세대 광학 장치들 기회 노려 저장장치와 함께 설명을 하려고 했지만, 광학 드라이브는 따로 항목을 둬도 이상할 게 없을 만큼 많은 변화가 있다. 지금은 거의 대부분 DVD를 굽고 읽을 수 있지만, 11년 전만 하더라도 대부분 읽기만 되는 CD-ROM 드라이브뿐이었다. 국내 업체가 드라이브 시장에 일찍 뛰어들기는 했지만, 읽을 수 있는 드라이브만 내놓았을 뿐이다. 이미 구울 수 있는 드라이브를 내놓던 일본 업체와 기술 차이가 너무 컸다. 지금은 광학 드라이브 시장에서 일본을 따라잡았고 차세대 광학 장치에서는 앞서나갈 정도로 충분한 기술도 갖췄다. 광학 드라이브는 기술적 변화는 크지 않았다. 광 픽업 같은 광학 드라이브의 부품 관련 기술보다는 CD나 DVD 같은 수많은 매체를 드라이브가 얼마나 잘 소화하느냐가 관건이었다. 라이트스크라이브 같은 독특한 기술이나 차세대 광학 장치도 요즘 떠오르지만, 지난 11년간 광학 드라이브의 발전이 있었기에 이런 기술도 기대하는 것이다. 1995-1996년 CD-ROM 드라이브 활성화에 들어가 11년 전인 1995년에도 광학 드라이브는 있었다. 당시 멀티미디어 붐을 타고 4배속 CD-ROM 드라이브가 나오던 때다. 읽을 수만 있는 롬이었기 때문에 저장 장치로 쓸 수는 없었다. 물론 일부 일본 업체가 1~2배속 CD-R 드라이브를 내놓기는 했지만 당시에는 너무 비싸 엄두가 나지 않았다. 이듬해인 1996년 광학 드라이브 속도도 2배 빨라진다. 지금 광학 드라이브 시장을 휘어잡고 있는 삼성전자와 LG전자가 그때부터 경쟁 구도를 갖춘 게 확인된다. 두 회사는 서로 빠른 CD-ROM 드라이브와 DVD 드라이브 개발에 들어간다. 이미 파나소닉이나 파이오니아 등은 DVD-ROM 드라이브를 개발해 시판하기 시작한다.

1997-1998-1999년 백업 장치로서 눈을 뜬 광학 장치 1997년에는 CD-ROM과 CD-R 드라이브의 읽기 배속과 굽기 배속이 모두 빨라진다. 읽기는 24배속, 쓰기는 6배속까지 나온 것이다. 또한 CD와 똑같이 650MB를 저장하면서 여러 번 읽고 쓸 수 있는 파워 드라이브가 나왔다. 6배속 CD-ROM으로도 함께 작동했지만, 카트리지가 비싸 오래 가지는 못했다. 1998년에는 4배속 DVD-ROM 드라이브가 눈에 띄기 시작했다. 마이크로소프트와 인텔이 함께 발표한 ‘PC99’라는 차세대 PC 규격에 DVD-ROM 드라이브가 포함된 덕분인지 시장에서의 반응도 좋았다. CD-ROM 드라이브의 배속은 32배속으로 늘었지만, 굽는 실력은 전과 똑같았다. 굽기 배속이 올라간 것은 1999년이다 최대 8배속까지 늘었을 뿐 아니라 이때 다시쓰기가 되는 CD-RW가 나오기 시작했다. 당시 야마하, 플렉스터, 파나소닉 같은 일본 업체들이 CD-R 드라이브 시장을 주도했고 우리나라에서는 LG만이 유일하게 4배속 다시쓰기 CD-RW를 내놓아 저항했다.

2000년 버퍼 언더런 해결, DVD도 배속 빨라져 CD-R의 굽기 배속이 빨라지면서 버퍼 언더런 문제가 심각해졌다. 버퍼 언더런은 실시간으로 CD을 구울 때 하드디스크에서 불러오는 데이터가 느리게 전송될 때 생기는 문제다. 이는 하드디스크의 속도가 느려서 생기는 문제인데, 이를 해결한 ‘번프루프’ 기술을 쓴 CD-R 드라이브가 2000년에 나왔다. 번프루프는 데이터가 늦게 CD-R에 전달되더라도 굽기 과정을 멈추지 않고 데이터가 구울 양만큼 충분히 찰 때까지 기다렸다가 작업을 계속한다. 덕분에 많은 버퍼를 비싸게 넣을 필요가 없어졌다. 산요와 플렉스터 등이 이 기술을 쓴 드라이브를 선보였다. CD-R 굽기는 12배속, 다시쓰기 10배속이었고 CD-ROM은 LG 52배속이 가장 빨랐다. 삼성은 12배속 DVD-ROM 드라이브를 출시했고 당시 파이오니아 16배속 DVD-ROM 드라이브가 가장 빨랐다. 2001-2002-2003년 콤보 드라이브 인기, DVD+R 드라이브 눈 떠 2001년에는 콤보 드라이브가 출현했다. 콤보 드라이브는 CD-R을 굽고 DVD-ROM을 읽을 수 있도록 만든 드라이브다. CD-R의 굽기와 다시쓰기 배속이 16배속, 10배속으로 부쩍 뛰었고, DVD-ROM 드라이브도 16배속으로 읽어냈다. DVD±R 드라이브는 그 이전부터 기술이나 샘플을 공개해왔지만 일반인을 대상으로 팔기 시작한 것은 2002년이다. 리코가 만든 2.4배속 DVD+R 드라이브를 처음 등장했는데, 당시 DVD+R과 DVD-R 규격을 두고 업계의 눈치싸움이 치열했던 때라 DVD+R 드라이브의 출현 자체가 신기할 수밖에 없었다. CD 굽기는 거의 한계 배속인 48배속에 이르렀고, 다시쓰기는 24배속이었다. 결국 2003년에 DVD 규격에 상관없이 쓸 수 있는 DVD±R/RW 드라이브가 나왔다. 대부분이 4배속으로 굽거나 다시쓸 수 있었다. 드라이브가 나오면서 본격적인 DVD 백업 시장이 열리는 듯했지만, 미디어가 CD에 비해 너무 비싸고 4.5GB를 담는 시간이 너무 오래 걸리는 게 단점이었다.

DVD±R/RW 드라이브는 1년 만에 한계 배속인 16배속에 다다른다. 또한 더블레이어 기술로 거의 두 배인 8.5GB를 쓸 수 있게 되었다. 더블레이어는 DVD±R/RW 1장에 두 개의 기록층을 넣고 레이저의 초점을 바꿔서 굽도록 해 8.5GB를 담아낸다. DVD-RAM도 이 때 출발했지만, 업계의 반응이 너무 미온적이어서 제품을 사기는 어려웠다. 더블레이어는 2005년에 거의 모든 드라이브가 기본으로 쓸 수 있도록 했다. 2005년에는 저장 기술보다 라이트스크라이브와 같은 디자인 기술이 돋보였다. 라이트스크라이브는 CD나 DVD의 윗면에 레이저로 그림이나 글자를 새기는 것으로 드라이브와 미디어 업체의 관심을 끌어왔다. 그림을 1배속으로 그리는 탓에 한 장을 작업하는 시간이 너무 오래 걸리는 게 흠이었다. 현재는 DVD 부분에서는 더 이상 이슈가 없지만, 거의 모든 PC에서 DVD±R/RW 드라이브를 달고 있을 정도로 보급은 빨라졌다. 또 차세대 광학 기술인 블루레이와 HD DVD가 한치 앞을 모르는 싸움을 벌이고 있다. BD-R/RE는 기본 25GB, 더블 레이어로 최대 50GB까지 구울 수 있고, HD DVD는 기본 15GB, 최대 30GB를 담을 수 있다. 드라이브 시제품은 이미 나와 있지만, 아직 값이 비싸고 미디어도 많지 않아 당분간 지켜봐야 할 것 같다.

|

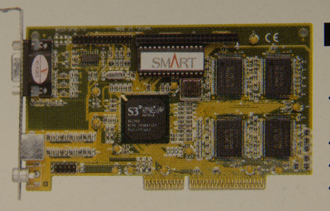

그래픽카드 2D와 3D로 변화, 그래픽 칩셋 시장의 질서 재편 지난 11년 사이 컴퓨터 그래픽은 평면적인 2D에서 입체적인 3D로 넘어왔다. 2D와 3D는 종이 한 장 차이가 아니라 완전히 다른 세계였던 터라 그래픽 칩셋 시장의 질서를 재편하는 이유가 되었다. 강한 자가 살아남는 게 아니라 살아남은 자가 강하다는 말처럼 2D 시대의 제왕이었던 업체는 3D라는 변화에 순응하지 못하고 곤두박질쳤고, 잘나가던 3D 칩셋 업체도 한순간의 실수로 기회를 잃는 일이 다반사였다. 기회를 제대로 이용한 업체만이 지금까지 살아남아 리더의 자리에 올랐음은 두말할 필요도 없다. 2D 시절에는 평면 이미지를 빠르게 그려내는 게 중요했지만, 3D에서는 입체 모델을 정교하게 만들어내는 게 핵심이었다. 때문에 그래픽 칩셋도 CPU 마냥 더 많은 트랜지스터와 빠른 클럭으로 작동하게 만들었고 풍부한 비디오 램을 원했다. 데이터를 불러오는 버스 인터페이스는 11년 동안 세 번 바뀌었다. 1995년 여전히 2D가 강세, 3D 그래픽카드 꿈틀 대다 1995년에 그래픽카드는 대개 2D에서의 빠른 처리가 중요했다. 챙랩의 ET4000은 당시 가장 싸면서도 보편화된 그래픽카드로 이름을 날렸고 ATi의 마하 64나 스텔스 64 등도 화질이 좋은 고급 그래픽카드로 손꼽혔다. 당시 저가 그래픽카드는 DRAM을, 고가 그래픽카드는 비디오 처리를 위한 고속 램인 VRAM을 썼다. 거의 대부분 64비트 그래픽 카드였고 3D 가속보드는 눈에 띄기 전이다. 1996년 2D보다 3D 가속 카드 우대 사상 높아져가 그래픽칩셋 업체 중에 가장 앞서갔던 챙랩이 128비트 그래픽칩셋인 ET6000을 내놓는다. 챙랩을 비롯해 ATi, 매트록스, S3의 64비트 칩셋이 전성기를 이루던 때에 챙랩이 128비트 그래픽카드로 선수를 친 것이다. 더 빠르다, 아니다를 두고 벤치마크를 벌이기도 했던 ET6000은 단순히 128비트의 성능 때문에 쓰인 것보다 더 빠른 2D 가속과 MPEG 코어의 일부를 넣은 덕분에 PC에서 VCD를 쉽게 볼 수 있었다. 이때는 그래픽카드의 램을 4MB까지 올려 최대 1,280×1,024까지 표시했고 일부 카드는 1,600×1,200까지 올릴 수 있었다. 표시 색은 16비트가 최대였으므로 6만5천 가지 색을 표현했다. 매트록스의 밀레니엄 카드처럼 3D 라이브러리인 오픈 GL을 담은 3D 가속 카드도 나오기 시작했지만 애플리케이션이 적어 큰 인기를 얻지는 못했다. 반면 TV와 MPEG 디코딩을 그래픽카드 안에서 소화한 통합 보드의 인기는 날이 갈수록 늘어만 갔다.

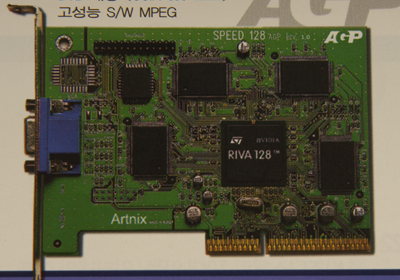

1997년 AGP 출현하고, 2D의 제왕은 역사 속으로. 2D 가속뿐 아니라 3D 가속이 점차 현실화된 때다. 윈도에서 게임 가속을 위해 만든 다이렉트 X 라이브러리가 1995년부터 개발자들에게 전해졌기 때문에 실제 3D 칩셋과 게임을 만들어내는 시간을 계산해보면 이때부터가 시작이었다고 볼 수 있다. 이때 등장한 2D를 포함한 3D 가속 칩셋은 3D 랩 퍼미디어 2, 시러스로직 라구나 3D, S3 버지, 랜디션의 베리떼였다. 물론 3D 전용으로 이름을 떨친 3dfx의 부두나 T2R 등도 있다. 여전히 16비트 컬러가 보편적이었지만, 24비트 컬러를 표시하는 칩셋이 나온 덕에 1천670만 가지의 색을 표현했다. 2D 시대의 왕이었던 챙랩은 이 시기에 3D에 대응하지 못해 퇴출되었고, 그래픽카드에서 처리한 데이터를 더 빠르게 주고받을 수 있는 AGP(accelerated graphics port)가 나왔다.

1998년 엔비디아 드디어 날개 펴다 AGP 슬롯을 넣은 메인보드가 늘어나면서 AGP 그래픽카드 수도 많아졌다. 당시 AGP 1배속은 66MHz로 움직이는 32비트 데이터 채널을 가진 터라 초당 266MB의 데이터를 주고받을 수 있었다. 이는 같은 32비트 데이터 통로를 가졌지만 33MHz로 작동하는 PCI보다 2배 빠른 것이었다. 하지만 AGP는 속도를 올리는 기술을 적용하면 더 빠르게 데이터를 주고받을 수 있으므로 그래픽카드의 성능을 위해서 변화를 선택할 수밖에 없었다. 3D를 중심으로 한 그래픽카드 칩셋이 대부분이었고 그래픽 램도 늘었다. 3D를 대폭 강화한 엔비디아의 리바 TNT가 혜성처럼 등장했고, 3dfx의 부두 2와 매트록스 G200, ATi 레이지 프로, S3 새비지 3D 등의 칩셋이 경쟁을 벌였다. 참고로 지금 두 대의 그래픽카드를 연결해 처리성능을 높이는 SLI(scan line interleave)는 이때 부두 2에서 이미 썼던 기술이다. 그래픽 램은 기본 4MB, 8MB였고 16MB까지 확장한 그래픽카드도 등장했다.

1999년 강한 포스를 풍기며 등장한 지포스 전송 속도를 4배 빠르게 뻥튀기하는 쿼드 펌프드를 이용한 AGP 4배속 그래픽카드가 나오기 시작했다. 1999년에 단연 이슈가 되었던 것은 엔비디아의 지포스 256이다. 당시 가장 빠르다던 부두 3 3000보다도 처리 속도가 빠른 데다 광원 효과까지 재현했고 최대 2,048×1,535 크기를 표시했다. 엔비디아의 선전에 비해 레이지 칩셋을 내놓은 ATi는 조용한 편이었고 그래픽카드 칩셋 시장도 서서히 재편 움직임을 보이게 된다. |